영화의 백미는 바로 이 순간이었습니다

친구가 추천해줘서 반신반의하며 본 영화였는데, 완전히 제 마음을 빼앗겨 버렸습니다. 영화를 보고 나서 몇 시간 동안 계속 생각이 났어요. 이런 영화는 정말 오랜만인 것 같습니다.

가끔 그런 영화가 있어요. 보고 나면 머릿속이 한동안 멍해지고, 일상으로 돌아와서도 문득문득 영화 속 장면이나 대사가 떠올라서 곱씹게 되는 영화요. 요르고스 란티모스 감독의 ‘송곳니‘가 저에겐 바로 그런 영화였어요. 사실 이 감독의 영화들은 ‘친절하다’거나 ‘편안하다’는 말과는 거리가 아주 멀잖아요. ‘더 랍스터’나 ‘킬링 디어’를 보신 분들이라면 아마 제 말에 고개를 끄덕이실 것 같아요. ‘송곳니’는 그중에서도 가장 날것의, 가장 근원적인 질문을 던지는 작품이라 그런지 그 충격과 여운이 정말 오래가더라고요.

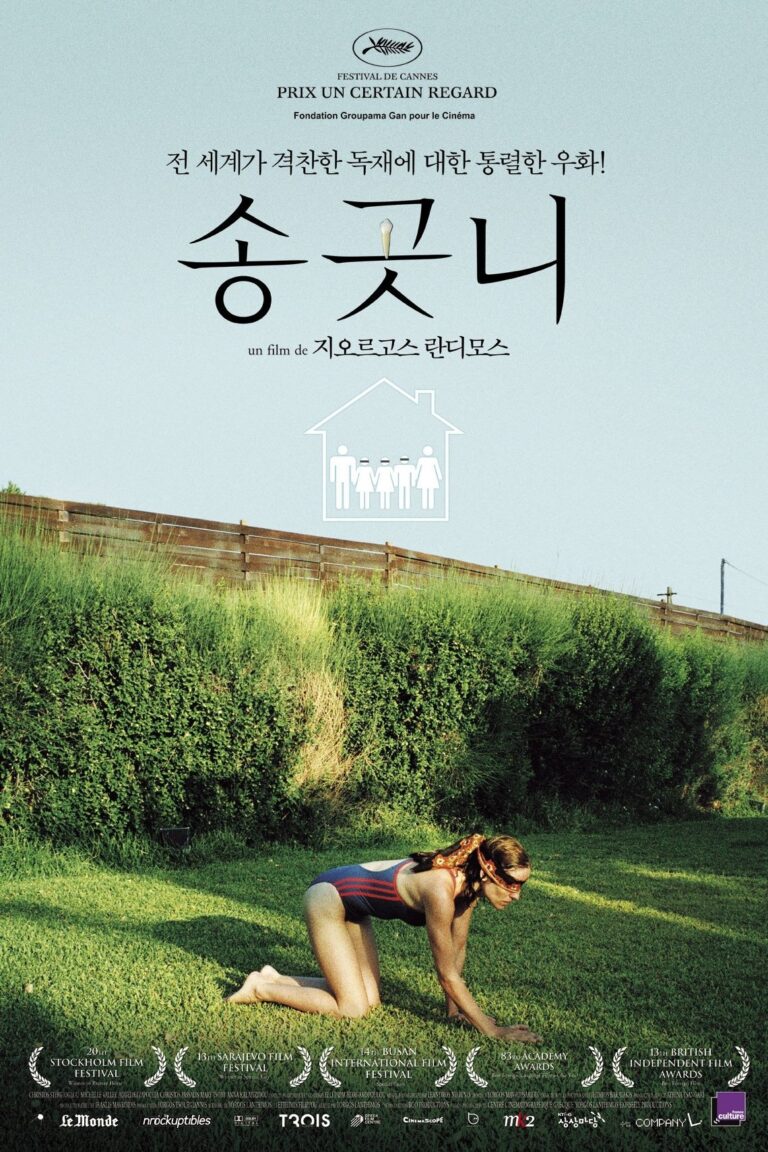

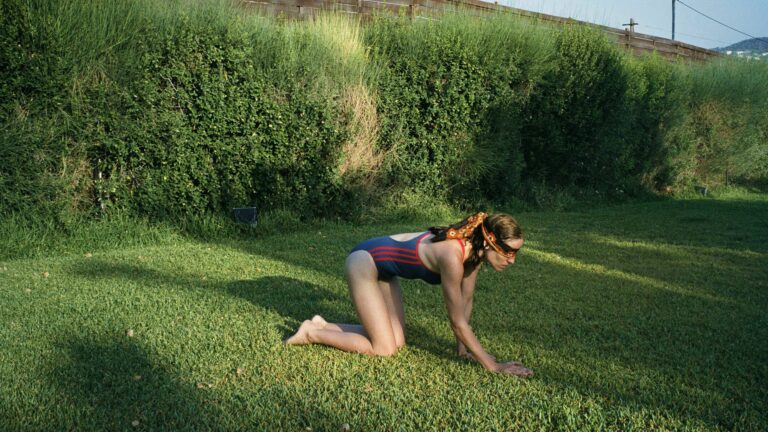

영화는 높은 담장으로 둘러싸인 완벽해 보이는 집을 배경으로 시작돼요. 푸른 잔디가 깔린 넓은 정원, 햇살이 쏟아지는 수영장, 그리고 그 안에서 살아가는 부모와 세 명의 성인 자녀. 겉보기엔 정말 평화롭고 이상적인 가족의 모습이죠. 하지만 영화가 시작되고 얼마 지나지 않아, 우리는 이 가족이 뭔가 단단히 잘못되어 있다는 걸 깨닫게 돼요. 아이들은 태어나서 한 번도 집 밖으로 나가본 적이 없어요. 바깥세상과의 유일한 연결고리는 공장에서 일하는 아버지뿐이죠. 아버지는 아이들에게 바깥세상은 아주 위험한 곳이며, 자신들이 만든 이 작은 세계만이 유일하게 안전한 곳이라고 가르쳐요.

이들의 세계가 정말 기괴하게 느껴지는 건, 부모가 언어를 완벽하게 통제하고 있다는 점이었어요. 예를 들어 ‘바다’는 ‘가죽 팔걸이 의자’를 뜻하고, ‘좀비’는 ‘작은 노란 꽃’을 의미하죠. 아이들은 부모가 가르쳐준 단어와 의미로만 세상을 이해해요. 비행기가 정원 위를 날아가면 ‘장난감’이 떨어졌다고 하고, 아이들은 그걸 줍기 위해 필사적으로 달려가요. 이 왜곡된 언어 놀이는 처음엔 그저 독특한 설정처럼 보이지만, 영화를 계속 보다 보면 언어가 한 인간의 세계관을 얼마나 강력하게 구축하고 통제할 수 있는지 보여주는 섬뜩한 장치라는 걸 알게 되더라고요. 마치 이 집 전체가 거대한 사회적 실험실 같다는 느낌마저 들었어요.

이 장면에서 정말 소름이 돋았습니다

요르고스 란티모스 감독의 연출 방식은 이런 불편함을 극대화하는 데 아주 탁월한 것 같아요. 카메라는 종종 인물의 얼굴을 정면으로 비추기보다, 문틈이나 벽 뒤에서 훔쳐보는 듯한 구도를 취해요. 덕분에 관객인 우리는 마치 이 기괴한 가족의 삶을 몰래 관음하는 듯한 느낌을 받게 되죠. 배우들의 연기도 정말 인상적이었어요. 감정이 거의 느껴지지 않는 무표정한 얼굴과 로봇처럼 딱딱한 말투로 대사를 뱉는데, 이게 오히려 이들의 비정상적인 상황을 더 사실적으로 와닿게 만들더라고요. 웃음기 하나 없는 이들의 순진한 얼굴을 보고 있으면, 웃어야 할지 울어야 할지 모를 복잡한 감정에 휩싸이게 되는 것 같아요.

완벽하게 닫혀 있을 것만 같던 이 세계에도 결국 균열은 찾아와요. 아버지가 아들의 성욕 해소를 위해 집으로 끌어들인 ‘크리스티나’라는 외부인이 그 시작점이 되죠. 그녀는 아이들에게 돈을 받고 성적인 관계를 맺는 대가로, 바깥세상의 물건인 머리핀 등을 요구해요. 그리고 결정적으로, 큰딸에게 ‘록키’나 ‘죠스’ 같은 영화 비디오테이프를 건네주게 됩니다. 비디오를 통해 처음으로 자신들이 배운 것과 다른 세상을 엿보게 된 큰딸은 혼란에 빠지고, 서서히 이 통제된 낙원에 의문을 품기 시작해요. 작은 틈으로 새어 들어온 외부의 정보 하나가 견고했던 성벽을 어떻게 무너뜨리는지, 그 과정이 정말 숨 막히는 긴장감 속에서 그려지더라고요.

영화의 제목인 ‘송곳니’는 이 모든 이야기의 핵심을 관통하는 상징적인 장치예요. 아버지는 아이들에게 ‘송곳니가 빠져야만 비로소 어른이 되어 집을 나갈 준비가 되는 것’이라고 가르쳤거든요. 송곳니는 유치에서 영구치로 넘어가는 마지막 단계, 즉 유년기의 끝과 성인기의 시작을 의미하는 셈이죠. 하지만 이 세계에서 ‘어른이 된다’는 것은 과연 무엇을 의미할까요? 억압된 체제에서 벗어나기 위해 스스로를 파괴해야만 하는 아이러니. 큰딸이 바깥세상으로 나가기 위해 벌이는 마지막 행동은 정말 충격적이면서도, 한편으로는 그 절박함이 느껴져서 마음이 아팠어요. 그 장면은 아마 평생 잊지 못할 것 같아요.

‘송곳니’는 단순히 한 이상한 가족에 대한 이야기가 아니라, 우리 사회의 다양한 통제 시스템에 대한 거대한 알레고리처럼 느껴졌어요. 가족, 학교, 국가, 종교 등 우리가 당연하게 여기는 수많은 권위와 시스템이 어떻게 개인의 사상과 세계관을 형성하고 억압하는지에 대한 날카로운 질문을 던지는 거죠. 나는 과연 내가 보고 듣고 배운 것들로부터 자유로운가? 내가 딛고 서 있는 이 세계의 ‘담장’은 과연 무엇일까? 영화는 보는 내내 이런 철학적인 질문들을 머릿속에 던져주더라고요. 그래서 마냥 즐겁게 볼 수 있는 영화는 아니지만, 생각할 거리를 던져주는 깊이 있는 영화를 좋아하시는 분이라면 정말 강력하게 추천하고 싶어요. 아마 보고 나면 한동안 이 기묘하고도 서늘한 가족의 이야기가 머릿속을 떠나지 않을 거예요.