이 장면에서 정말 소름이 돋았습니다

어제 밤 잠이 안 와서 이 영화를 다시 봤습니다. 처음 봤을 때와는 또 다른 감동이 밀려왔어요. 영화가 끝나고 한참을 멍하니 앉아 있었는데, 문득 이 이야기를 나누고 싶더라고요.

가끔 어떤 영화들은 보고 난 뒤에도 오랫동안 마음속을 떠나지 않고 계속 맴도는 것 같아요. 마치 잔잔한 호수에 던져진 돌멩이가 만들어낸 파문처럼, 생각의 꼬리를 물고 이어지게 만들죠. 저에게 페드로 알모도바르 감독의 ‘그녀에게‘는 바로 그런 영화였어요. 처음 봤을 때의 그 기묘하고도 아릿한 충격, 그리고 시간이 흘러 다시 봤을 때 느껴지는 더 깊은 슬픔과 연민. 이 영화는 단순히 ‘사랑 이야기’라는 말로는 다 담을 수 없는, 인간 내면의 가장 깊고 외로운 곳을 건드리는 그런 작품이더라고요.

영화는 네 남녀의 엇갈린 운명을 중심으로 흘러가요. 발레리나 알리샤를 멀리서 흠모하던 간호사 베니뇨, 그리고 여성 투우사 리디아와 뜨거운 사랑에 빠진 저널리스트 마르코. 전혀 다른 삶을 살던 이 두 남자는 각자의 연인이 불의의 사고로 코마 상태에 빠지면서 같은 병원에서 만나게 됩니다. 여기서부터 영화는 아주 흥미로운 질문을 던지기 시작해요. 사랑하는 사람이 의식 없이 누워있을 때, 우리는 그녀와 어떻게 소통할 수 있을까요? 아니, 소통이라는 게 과연 가능하기는 한 걸까요?

베니뇨라는 인물은 이 영화의 심장과도 같아요. 그는 코마 상태에 빠진 알리샤의 머리를 감겨주고, 손톱을 다듬어주고, 마사지를 해주면서 끊임없이 그녀에게 말을 걸어요. 오늘 무슨 일이 있었는지, 어떤 영화를 봤는지, 세상은 어떻게 돌아가는지. 마치 그녀가 모든 것을 듣고 있다는 듯이요. 그의 헌신은 순수하고 지극정성으로 보이지만, 한편으로는 섬뜩할 정도로 집요하게 느껴지기도 해요. 그의 세상은 오직 알리샤를 중심으로 돌아가고, 그녀의 침묵은 그에게 반박하거나 거절하지 않는 완벽한 소통의 대상이 되어주거든요. 그의 사랑은 과연 진짜 사랑일까요, 아니면 외로움이 만들어낸 지독한 환상일까요? 감독은 쉽게 답을 내려주지 않고 관객들을 계속해서 혼란 속에 빠뜨리더라고요.

반면 마르코는 베니뇨와 정반대의 모습을 보여줘요. 그는 사랑하는 리디아의 곁에서 눈물을 흘리지만, 그녀의 침묵 앞에서 절망하고 무너져 내립니다. 말을 걸어도 대답 없는 메아리만 돌아오는 현실에 고통스러워하죠. 한때 뜨겁게 사랑을 나눴던 연인과의 교감이 완전히 단절되었다는 사실 앞에서 그는 속수무책이에요. 베니뇨가 일방적으로 ‘말을 건네는’ 행위를 통해 관계를 이어간다면, 마르코는 쌍방의 ‘소통’이 불가능해지자 관계의 끝을 느끼는 거죠. 이 두 남자의 너무나도 다른 태도는 ‘사랑’과 ‘소통’의 본질에 대해 다시 한번 생각하게 만드는 가장 중요한 지점인 것 같아요.

이 영상미에 완전히 반했습니다

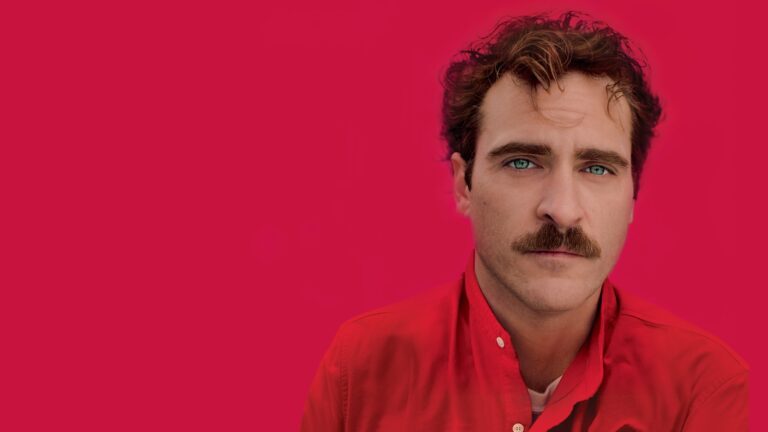

페드로 알모도바르 감독의 연출은 정말 감탄이 절로 나와요. 그는 특유의 강렬한 색채, 특히 붉은색을 스크린 가득 채우면서 인물들의 격정적인 감정을 시각적으로 표현해내요. 병원이라는 차가운 공간 속에서도 그의 미장센은 생명력으로 넘실거리는 것 같았어요. 특히 영화의 시작과 끝을 장식하는 피나 바우쉬 무용단의 공연 장면은 이 영화의 주제를 함축적으로 보여주는 최고의 선택이었죠. 말없이 오직 몸짓으로 감정을 표현하는 무용수들의 모습은, 언어적 소통이 불가능한 상황에 놓인 주인공들의 처지와 겹쳐지면서 깊은 여운을 남겼어요. 중간에 삽입된 흑백 무성영화 ‘줄어드는 연인’ 시퀀스는 다소 충격적이고 논쟁적일 수 있지만, 베니뇨의 억압된 욕망과 비뚤어진 사랑의 방식을 상징적으로 보여주는 굉장히 과감하고 천재적인 연출이었다고 생각해요.

영화를 보는 내내 제 머릿속을 떠나지 않았던 건 ‘Hable con ella’, 즉 ‘그녀에게 말해요’라는 원제였어요. 이건 단순한 제안이 아니라 거의 명령처럼 들리잖아요. 영화는 끊임없이 우리에게 묻는 것 같아요. 침묵하는 대상에게 말을 거는 행위는 과연 누구를 위한 것인가. 그것이 정말 그녀를 위한 위로인지, 아니면 말하는 사람의 외로움을 달래기 위한 이기적인 독백인지에 대해서요. 베니뇨의 행동은 의학적으로나 윤리적으로 분명 선을 넘은 것이지만, 영화는 그를 단순한 범죄자로 단정 짓지 않아요. 오히려 그의 지독한 외로움과 순수하리만치 비틀린 애정에 연민을 느끼게 만들죠. 이처럼 도덕적 잣대로는 쉽게 판단할 수 없는 인간 감정의 회색지대를 탐구한다는 점이 이 영화를 위대한 작품으로 만드는 것 같아요.

배우들의 연기는 말할 것도 없이 훌륭했어요. 특히 베니뇨를 연기한 하비에르 카메라는 선과 악의 경계에 선 인물의 복잡한 내면을 너무나 섬세하게 표현해냈어요. 그의 선한 눈빛 뒤에 숨겨진 광기와 집착을 보고 있으면 소름이 돋을 정도였으니까요. 그리고 영화 중간에 가수 카에타노 벨로주가 직접 출연해 ‘쿠쿠루쿠쿠 팔로마(Cucurrucucú Paloma)’를 부르는 장면은 정말 잊을 수가 없어요. 한 남자의 애절한 사랑과 슬픔을 담은 그 노래는 마치 마르코와 베니뇨, 두 남자의 마음을 대변하는 것 같아서 저도 모르게 눈물이 핑 돌더라고요.

결론적으로 ‘그녀에게’는 편안하게 볼 수 있는 영화는 아니에요. 오히려 보고 나면 마음에 무거운 돌 하나가 얹힌 것처럼 많은 생각에 잠기게 되죠. 하지만 사랑의 다양한 모습, 소통의 부재가 낳는 비극, 그리고 인간의 지독한 외로움에 대해 이토록 깊이 있고 아름답게 탐구한 영화는 드물다고 생각해요. 쉽게 답을 내릴 수 없는 질문들을 가슴에 품고 극장을 나서게 되지만, 바로 그 찝찝함과 먹먹함이 이 영화가 가진 가장 큰 힘인 것 같습니다. 오랫동안 기억에 남을 강렬한 영화적 체험을 원하신다면, 조심스럽게 이 기이하고 슬픈 사랑 이야기를 만나보시길 추천드려요.